文:陳泉潽(台灣氣候行動網絡研究員)、趙家緯(台灣氣候行動網絡研究中心總監)

近日丹娜絲風災損毀部分光電案場,引發社會關切。立法院衛環委員會因此於7月16日排定「光電對環境的影響」議程,邀請經濟部與環境部為主的相關部會專案報告。但該日議程中,有些立委以不符合國際趨勢與台灣實情的論點,加深公眾對於光電發展的疑慮。

本文從國際趨勢、台灣光電政策發展脈絡、光電廢棄回收處理機制以及離岸式光電技術發展方向,提供各界更完整的思考角度。

太陽光電絕非意識形態,而是國際公認淘汰化石燃料的主力

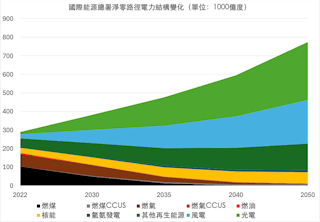

面對「太陽光電是錯誤能源政策」的質疑,我們必須先看清楚全球發展趨勢。國際能源總署(IEA)淨零路徑圖明確指出,全球至2050年,太陽光電的發電量佔比必須從4%大幅擴充至41%,成為最主要的電力來源。

相較之下,核電屆時只佔8%,僅為補充性角色。國際再生能源總署(IRENA)統計也顯示,2024年再生能源貢獻全球92.5%新增裝置容量,其中太陽光電就超過3/4。

這種全球趨勢並非意識形態,而是最務實的經濟選擇。從2010到2023年,全球太陽光電度電成本(LCOE)下降超過90%;每當累計產能翻倍,成本就下降約20%,充分展現學習曲線效應。

波士頓大學團隊回顧1936至2024年全球662座電廠開發案更發現,太陽光電是唯一不會預算超支的能源類型,而且通常提前完工。反觀核電廠平均成本超支102.5%、工期延宕64%,在所有能源中最為嚴重。

面對2050年淨零排放僅剩二十餘年的緊迫時程,核電廠動輒十多年建設期、恐延宕六年以上,顯然不是可靠選項。相同預算下,太陽光電不但可建四倍以上的裝置容量,而且涵蓋眾多開發計畫,能有效分散風險。與其耗費上兆台幣、單押十多年興建一座恐停擺的核電廠,理性的決策者都會優先投資在最有效率、最低風險的太陽光電,以確保在2050年前達標。

光電用地衝突,各國皆在試誤中修正前進

既然太陽光電發展不可避免,我們就需要理性看待其優缺點。太陽光電雖是當前最具可行性的選項,但並非完美無瑕。日本、韓國、義大利等同樣地狹人稠、仰賴進口能源與出口製造的國家,都經歷過與台灣類似的光電爭議。

然而這些國家無論政黨輪替、支持或反對核能,為了提升能源自主、維持出口競爭力、落實減碳承諾,始終將太陽光電視為重點發展項目:日本2030年發電量14-16%、義大利2030年80 GW(發電量約27%)、韓國2038年77 GW(發電量約22.9%)。

各國積極盤點場域、複合應用:不但一致推行屋頂型及建築整合型(BIPV)光電;日本和義大利將其導入荒廢、劣化土地,並力推農電共生(Agrivoltaics);韓國和義大利推動水面型光電,後者更規劃了海上試驗。這些國際經驗充分說明,太陽光電已成為理性決策者無法迴避的務實選項。

各國最初認定光電設施的環境影響輕微,因而放寬審查,卻未預料到:當光電場暴增、進駐農地及坡地時,仍會產生累積效應、造成衝擊。任何立意良善的政策,都可能因為複雜的現實因素,釀成非意圖的負面後果。

對此,政府能做的就是汲取教訓:精進選址與審查機制、深化民眾參與;並推動一地兩用的生態光電(Ecovoltaics)及農電共生,引導光電從土地競爭者轉為協力者。

細究台灣光電的修正軌跡,其實國際走勢一致。當社會警覺光電侵農、但踴躍支持屋頂光電時,民意即督促政策修訂。2016年蔡政府原訂2025年目標為地面型17 GW、屋頂型3 GW,2019年則將地面型目標下修至12 GW,屋頂型調升為8 GW。

時至今年中,我國屋頂型總量已高達9 GW,地面型則是5.3 GW,其中只有1.26 GW使用農地。顯示我國轉向屋頂優先、其次利用閒置及退化土地,盡力避免光電影響農業與環境。縱使面對嚴苛的土地限制,台灣的光電發展依然亮眼:8年來的總裝置容量始終維持在世界前16-20名,單位面積密度更高居世界第4名。

台灣不斷從失敗中學習,探索如何讓光電惠及社區和環境。2011年屏東首創「養水種電」計畫:縣府為了重建莫拉克風災後的地層下陷區,嘗試在被掩埋的農田和魚塭搭建太陽能板,為失業的農漁民另尋生計,並且花20年涵養地下水層、淡化土壤鹽份,造就地面型光電的典範。

隨後,中央馬政府如法炮製,欲改善雲林高鐵沿線的地層下陷,並在2013年修法開放「農地種電」;日後卻意外衍生農地破碎化問題。

2016年蔡政府上任後,一邊應對農地「蠶食」問題,陸續嚴審溫室光電、禁止特定農業區種電、引導至沿海地層下陷土地發展綠能專區;另一邊積極在公有地推展大型開發:雖曾造就布袋鹽田濕地的生態光電範例,卻有諸多案場被批評為「鯨吞」農地。

直到2020年,農地才全面禁止設置小型光電,改推漁電共生、搭配「環社檢核」選址機制。2025年賴政府進一步將大型光電納入環評,明定案場設計準則、民眾參與管道。

台灣演進至今,制度在形式上大致完備;然而實務執行上,仍有待日後觀察。另外對於大樹光電這類適用寬鬆舊法的爭議個案,儘管新法不可溯及既往,仍建議政府可效法韓國,對風險較高的案場進行持續性的監測。

已經提早準備的光電廢棄處理機制

在光電廢棄物管理方面,台灣其實走在世界前列。

在媒體揭露彰化農地私自堆放廢光電之後,即督促環保署於2019年建立生產者延伸責任(EPR)制度;比日本(2022)、韓國及印度(2023)都早,僅次於2014年的歐盟。這套制度要求每片光電板都須登記追蹤,安裝及進口廠商必須預繳回收費用,建立專門的回收基金。

這次丹娜絲颱風雖為罕見強颱,仍有99.6%的光電案場安然度過。受損的0.4%案場產生14.5萬片廢光電板,看似驚人,其實仍在環境部推估的0.5%天災毀損率範圍內。這些廢光電板92%可回收為玻璃、金屬、塑膠等材料,現有的四家回收廠商完全有能力在1.5個月內處理完畢。

不過,風災也暴露了應急處置措施的不足。受損光電板暫時堆置在案場周邊,雖是為了等待保險查勘,並將有限的清運量能優先留給受災居民,但確實造成視覺衝擊和民眾疑慮。歐洲、日韓各國都曾面臨同樣問題,並建立了天災應急流程:跨部會快速協調、設立臨時儲放指引、簡化清運程序、建立透明資訊平台,值得台灣政府借鑑。

另外值得商榷的是,台灣的非典型EPR制度是向安裝廠商收費,且為單一費率,未區分產品品質。這可能誘導業者為降低成本,選購抗風性較差的東南亞低價光電板,反而潛藏災損風險。相比之下,歐盟和韓國的EPR制度向製造商收費、承擔產品生命週期責任,激勵他們「為回收而設計」,開發更耐用的產品。

一片使用25年的光電板,比五年內就損毀的板材更符合循環經濟原則。建議環境部建立本土化的品質分級與差別費率機制,引導產業從價格轉向品質競爭,從根本提升抗災能力。

在光電板常態性大量退役之前,每一次災後短暫暴增的廢光電,都是上場前的實戰演練。大量的廢光電或許是環境災難、或是回收產業潛在的規模經濟,端看我們是否做好準備、將危機化為轉機。

離岸浮動式光電發展,乃為台灣需嘗試的氣候解方

至於這次在風災中受損、備受質疑的浮式光電,這項技術實際上是國際社會為迴避土地利用衝突,積極開拓的創新方向。《Nature Water》研究評估,僅將湖泊和水庫的覆蓋率控制在10%,以減緩生態衝擊,就能滿足全球平均16%的用電需求。

《Nature Sustainability》研究更指出,全球154個大都市可望由鄰近水庫的浮式光電100%供電;每年還可減少106立方公里的蒸發量。面對光電設備的污染疑慮,根據現有研究的3年監測,水體重金屬濃度遠低於飲用水標準;反而可利用遮蔽效果抑制藻華,管理水質安全。

其實在2018年,日本千葉縣山倉水庫的浮式光電亦遭罕見強颱毀損,引發公眾質疑。但日本政府持續監測水質,調查事故並訂定規範,逐漸挽回社會信任。開發商也調整為分散式浮島設計,順利在2年後重建完成。台灣應借鑑這項經驗,並要求廠商提出災害應變計畫。

至於更加大膽的離岸式海上光電,事實上歐盟已成功在挪威、荷蘭推行示範計畫,克服北海惡劣的海象,證明技術可行性。

且在2050淨零路徑的光電80GW此願景目標中,總體水面型是占19GW左右,但這包括了海上離岸型 、漁電、近海岸三類,漁電目標不到4GW,因此海上離岸跟近海岸預計貢獻為15GW(相當於目前光電總裝置量),發電量約達到190億度,高於核三一年150億度的發電量,顯見此類技術發展,對於台灣達到2050淨零排放,具有重要角色。

而在普公布的再生能源加速-太陽光電減碳旗艦行動計畫的工作項目之中,便有「多元複合應用與海上型光電系統」此措施,故應從此次旭東申請的能源專案計畫中汲取試驗的教訓,方可推動海上離岸跟近海岸光電目標的達成。本次屏東外海浮台的毀壞,顯示本土技術仍大有改進空間。至於污染疑慮,海委會的潛水調查尚未發現海底殘骸。

建議政府持續監測,並調查事故原因,才可能重建公眾信任。同時值得探究的是,本計畫為中央主導的業界能專計畫,然而最熟悉在地情況與資源調度的地方政府,卻是等到新聞報導才知情。這很有可能拖延了災害應變速度,才釀成更嚴重的毀損與民怨。

回顧我國最初採納光電的「養水種電」經驗,凸顯地方政府的角色至關重要;往後若要繼續試驗海上光電,中央實在不應輕忽與地方的協調工作。

附和光電錯假訊息,絕非理性、務實的能源政策

任何能源選項都有代價。關鍵是務實選擇當下最能接受的方案,坦然承擔成本與風險,並努力減緩負面影響。在氣候變遷的急迫時程下,完美的解方並不存在,唯有在實踐中不斷修正,才能找到最佳平衡點。

回顧台灣光電政策的演進軌跡,三任政府都在試誤中前進。每一次調整都是對過往經驗的反思與改進,這正體現了民主體制的自我修正能力。然而,這種漸進式的政策完善,有賴立法部門提供專業而理性的監督。

在這次光電專案報告中,我們看到了兩種截然不同的監督模式。林月琴委員與王正旭委員質詢多日斷電問題,呼籲建立鄉村微電網。林淑芬委員直指老屋毀損後產生大量的有害廢棄物──石綿,質疑政府全然缺乏應對措施,任由不知情的民眾自行處置,恐吸入這些一級致癌物質。這些質詢都有一個共同特點:基於事實、聚焦問題核心、提供建設性方案。

相較之下,部分立委的表現令人憂心。陳菁徽委員身為醫師,卻僅憑「含有銅銀等金屬」就斷定太陽能板「有毒」,完全忽略毒理學「劑量決定毒性」的基本原理。

這種刻意迴避定量數據、只談定性分析的論述手法,正是典型的「恐慌行銷」。如果按照這種邏輯,香蕉含有0.0117%放射性鉀-40,是否也該禁止?諷刺的是,這些委員對屬於一般廢棄物的光電板大肆渲染,卻對列為有害廢棄物的石綿視而不見。

專業與否、是否真心關心民眾權益,高下立判。

身為法律學者的黃國昌委員,卻反覆宣稱「免環評就是給業者放水、圖利」,顯然對台灣的土地管理制度缺乏基本認知。光電開發案須經過電業籌設、土地使用、農業或水源保育、水土保持…等多重審查,環評只是其中一環。

長期監督環評制度的地球公民基金會明確指出:環評機制以污染管制為核心,但光電用地涉及自然資源管理,應一併檢視分屬各部會的審查程序,不能期待用個案環評統包一切。他們還強調,太陽光電的主要課題在於累積效應,更應審視光電用地規劃的整體影響。

更嚴重的是事實錯誤。

陳菁徽委員把「公有地上荒廢三十幾年的舊靶場」錯指為「慘遭剷除的鳳梨田、玉荷包果園」,顯然只是剪貼大樹區公所官網的地方簡介;黃國昌委員不但把由貝萊德投資的永鑫能源持有新塭滯洪池光電,刻意指其為雲豹能源的事業,也無視海上光電計畫明訂「試驗失敗應全數返還1.3億政府補助款」此條件,放大解釋此為全民納稅錢「圖利」特定政商集團。

王鴻薇委員,更是率領國民黨團提出公決案,附和此般錯誤見解!

莫重蹈光電惡性循環,延宕減煤時程

此類質疑光電社會正當性的訊息,在過往八年能源轉型過程中屢見不鮮,遺憾的是,此類訊息已經影響了實際案場的發展。

如雲林沿海地層下陷土地的綠能專區發展受阻,正是前車之鑑:政治人物錯誤地宣稱光電板「有毒、萬年垃圾」、用「化學藥劑」清洗「恐污染土地」、饋線產生輻射「危害健康」,激化民眾不安情緒;他們再出面協調抗爭,在選民面前扮演「救世主」的角色。

對某些政治人物而言,只要能透過「散播謠言、發起抗爭、出面協調」的戲碼贏得下次選舉、維繫權力,便可犧牲能源轉型可為地方創造的長遠利益。

而近2年光電裝置量月均成長速度連續下滑,今年6月竟跌至24 MW。以此增速,恐難企及原訂2026年10月達20 GW的目標,亦讓2030年達到30GW、發電量占比達到10%以上政策目標更顯艱辛,亦難以使該年度燃煤發電占比降至20%。

當台灣企業2030年綠電需求量便達到700億度,打壓光電發展,將使企業更難以取得綠電,恐遭國際供應鏈轉單。且此次風災後,亦見各類光電加儲能設施可快速提供災區能源服務需求,搭配儲能的漁電共生案場可自行維繫水車運作,均顯見光電對於農漁村發展可發揮正面助益。

面對對岸各類軍事行動的威脅,若要提升能源自給率,增進能源安全,光電發展速度若因風災後的不當操作,如已見諸多地方首長表示將停止地面型案場的發展,任憑其進度停滯,亦不利於建構全社會韌性。