賴清德政府於今年1月的「國家氣候變遷對策委員會」公布了「國家減碳新目標」草案:相較於基準年(2005年),台灣2030年的減碳目標將從原本的減量24±1%強化28±2%,且規劃2032年減量 32±2%、2035年減量 38±2%。

為達成上述目標,六大部門將提出共20項減碳旗艦行動計畫,以加速氣候行動,而針對我國最主要的溫室氣體排放部門——製造部門,經濟部公開了四項旗艦計畫,分別就「深度節能」、「產業自主減量」以及國營事業的中油與中鋼公司提出各項減量策略、計畫期程、預期減碳量與預算等內容。

筆者樂見政府部門對氣候變遷議題的重視,但若要深化製造部門的減碳行動,特別是石化與鋼鐵業,尚需更多元且積極的政策工具、儘速佈局關鍵減量技術。本文結合國際研究與各國經驗,提出以下四點建議。

建議一、整體的工業減碳戰略需搭配跨部門的政策工具,如:「低碳公共工程採購/碳排規範」、「綠色與轉型金融」等,並且制定相應的階段性政策目標、執行時間表、預算規劃」

國際研究與各國的實務經驗均指出,要實現工業淨零轉型,特別是石化、鋼鐵、水泥業等重工業,政府必須比過往更積極地推動跨部會合作,同時實施多種政策工具來創造條件,方能推動工業淨零。

舉例而言,瑞典的國家採購局、交通管理局,與工業部門中相關的主管機關,共同制定了交通與工程建設的「蘊含碳減量目標」,且明確訂定了執行時程(如:在2020年以前便公佈了一定金額以上,且於2020~2024年、2025~2029年完工的工程需達到的階段性目標,此包含了整體工程計畫的減碳目標與特定材料的碳排上限),以利營建產業、鋼鐵業、水泥業儘早佈局減碳技術,並且接軌瑞典的國家整體減碳目標。[1]

而新加坡2023年所推出的《新加坡-亞洲永續金融分類標準》(Singapore-Asia Taxonomy,SAT)則是由金融管理局、銀行及資產管理者、企業代表與學研單位合作,針對多項經濟活動訂定了明確的「綠色」與「轉型(琥珀色)」門檻標準(表1),其今年3月出版的進展報告指出:SAT已被多家銀行和企業採用,例如三家本地銀行(星展銀行、華僑銀行和大華銀行)已完成或正在更新其永續融資框架,以更好地整合SAT,目前也已有部份貸款項目符合SAT中的綠色或轉型標準。

在企業端,也有Green Esteel與華僑銀行合作,在SAT的基礎上進一步開發鋼鐵業的綠色轉型融資框架,納入關鍵的轉型技術,這些進展顯示新加坡金融管理局正與多方利害關係人密切合作,藉由其金融優勢來推動亞洲高碳排產業轉型。

| 設施類型 | 該設施的特定減碳標準 |

| 高爐(BF) | 不得進行大修(relining),且設施的排放強度必須在2030年前低於1.8噸CO₂/每噸鋼鐵,且去碳化措施應在2022年至2030年間讓排放量(每噸鋼鐵的CO₂排放)減少:

|

資料來源:翻譯與節錄自Singapore Green Finance Industry Taskforce (2023),表13

相較於瑞典、新加坡的跨部會合作,我國環境部長雖然在去年10月表示「2030年政府綠色採購將提升至10%」,預計綠色採購公私合計將突破1650億元(此包含產品、工程、勞務);且今年4月公布的住商部門減碳旗艦行動計畫也將「推動低蘊含碳建築評估標示制度」納入推動的措施之一。

然而時至今日,仍未見主管機關及協辦單位就「綠色/低碳公共工程採購/碳排規範」提出政策細節說明,如:各階段的減碳量化目標、執行時間表、對相關業者(如:投標商、主要包商,及其所使用的鋼鐵、水泥等高碳排產品)的規範要求等,此將無法釋出有效的政策訊號予市場端和相關產業,難以構成企業加速氣候行動的誘因。

類似的問題亦發生在綠色與轉型金融政策工具,僅管金管會在去年底公佈了「綠色及轉型行動方案」、「永續經濟活動認定參考指引第二版」、「轉型計畫建議涵蓋事項」等政策文件,但仍屬鼓勵性質(即:僅供相關業者參考,不具強制力),金管會並未提出將使用哪些量化指標來衡量上述的政策效果,也未如新加坡當局說明其過往推出的「永續經濟活動認定參考指引第一版」之成效進展,也未表示後續將透過哪些措施來加速相關業者採用該指引、目前的技術篩選標準未來又會如何強化(如:將標準從目前的產業平均值提升至前25%的標竿值、或是如SAT將該標準進一步劃分為「綠色」、「轉型」、「不合格」等不同的門檻,以利金融業者辨識合適的投融資對象)。

建議相關主管機關儘速強化上述兩項政策工具的措施細節,方能釋出有效的政策訊號,加速企業低碳轉型的步伐。

建議二、中鋼減碳旗艦計畫應納入「直接還原鐵」技術的研發投資期程與預算規劃

中鋼減碳旗艦計畫列出了主要的九項減碳措施之預期減碳量、執行年度、各措施的預估經費,以及可能遭遇的困難(完成該措施的關鍵前提條件),計畫透明度值得嘉許。

然而細究該計畫的內容,以及中鋼近三年的年報與永續報告書等文件可發現:中鋼在減碳技術的佈局上仍以「延用高爐生產」為主,相關措施包括「高爐使用低碳原料(還原鐵粒、球結礦、熱壓鐵塊)」、「噴吹富氫氣體」,以及與其密切相關的「鋼化聯產」、「碳捕捉封存(CCS)」,近年亦持續更新、延壽高爐相關之生產設備,包括煉焦爐、燒結廠,以及子公司中龍的壹號高爐等。

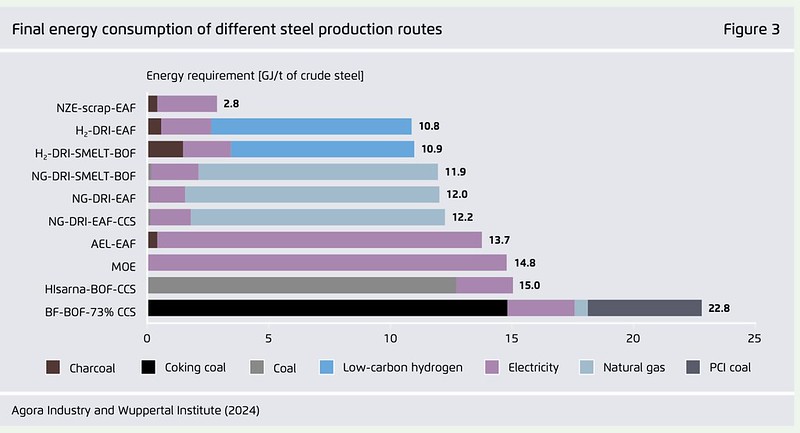

然而,國際智庫與NGO的多項研究已指出:搭配CCS的高爐製程不僅將耗用大量能源(圖1),且可能也是所有低碳技術選項中減碳潛力最低的,難以達到 85% 以上的深度減碳比例。

若再考量老舊高爐比起新高爐更不易改造、建置CCS將花費鉅資等因素,延長高爐生產體系壽命的相關投資都將形成碳鎖定(carbon lock-in)與資產擱淺的風險。換言之,未來若面臨國內外更嚴格的氣候法規或低碳鋼品市場競爭時,中鋼可能須提早關閉高碳排的生產設備,面臨重大財務損失。這也是為何近幾年歐洲、日本、韓國等鋼鐵大廠皆開始投入具有高度減碳潛力的生產技術,包括:「以氫氣或天然氣為基礎的直接還原鐵製程」、「大型電弧爐」,以及相關的原物料供應鏈合作計畫(如高品質鐵礦石供應、綠氫生產),甚至開始規劃高爐的退場時程。

相較之下,中鋼減碳旗艦計畫、中鋼年報及其官網的公開資料,均未見其對「直接還原鐵」該生產技術的研發投資,僅提到與外部廠商購買熱壓鐵HBI及其投入到高爐的預期減碳效益。[3]

中鋼(及其子公司中龍)是我國僅次於台塑集團的第二大企業集團排放源,排放量占我國製造部門的1/5以上,若中鋼減碳目標未成,不僅將延宕我國淨零碳排的時程,也將損及其未來在國際鋼鐵市場上的競爭優勢。綜上所述,主管機關經濟部與中鋼應儘速研議對「直接還原鐵」此技術的研發投入。

考慮到當前全球綠氫供應有限,短期內可先以Natural Gas-DRI為過渡方案,中長期再轉至H2-DRI,此外,也應展開高爐轉換為上述製程及電弧爐的電力需求評估與環境影響研究,同時,建立「公正轉型」機制,確保勞工與在地社區的知情權和參與權。

建議三:中油減碳旗艦計畫需強化「再生能源(包括地熱建置與綠電外購)」、「CCUS」、「煉製生產模式調整(包括油品與石化品中的乙烯、丙烯及芳香烴)」等措施細節

中油減碳旗艦計畫列出了六大減碳措施(表2),然而細究該內容、中油的永續報告書,以及日前召開的「地熱減碳旗艦行動計畫(以下簡稱為地熱旗艦)」,可發現資訊有三處重大落差:

在再生能源使用方面,中油於自身的旗艦計畫提到:「規劃於2031年啟用25MW深層地熱發電系統,2035年進一步提升裝置容量至125MW」,但地熱減碳旗艦行動計畫的設置量目標是——「2027年達1GW、2030 年達到1.2GW、2035年達到1.7GW 」,儘管上述地熱旗艦的目標為公私協力合作設置,並非全由中油建設,但該計畫是由中油帶頭啟動深層地熱鑽探、建立示範案場,加上中油近年早已公開宣示「優油、減碳、潔能(再生能源使用)」的淨零轉型策略,其自身地熱的設置目標(125MW)卻與國家的地熱旗艦目標(1.7GW)存在相當大的落差。除此之外,在其他類型的再生能源使用佈局上,也僅有「規劃至2032年光電系統建置容量提升1.4MW、2030年起使用外購綠電」等簡略的敘述,不符社會各界對國營事業率先作為產業界減碳表率的期待。

在導入負碳技術(CCUS)方面,目前中油旗艦計畫規劃於「2030年在林園石化廠建置一套10萬噸碳捕捉設備(經評估扣除碳捕捉能耗排放,預期減碳效益約4萬公噸)」。但中油2024永續報告書(p.46)所列出的CCUS目標卻是:「2030年建置碳捕捉工場量能100萬公噸/年,與再利用量能25萬公噸/年(且需先完成封存 75萬公噸/年的可行性研究報告),2040年目標將碳捕捉工場量能提升至200萬公噸/年」。此顯示旗艦計畫的目標似乎比中油原先的目標更為保守,故中油應於社會溝通會議時說明原因。

「煉製生產模式調整」預估自2032年起可年減60萬噸CO₂e,這是中油旗艦計畫裡最大的減碳貢獻措施。然而其內容說明卻只簡短提到「將配合國內油品需求來調整生產模式」,相關說明如:油品(包含汽油與柴油)的預估階段性減產量、原油轉石化品的策略佈局、目前以石腦油為原料而產製的石化品(乙烯、丙烯及芳香烴)產量與生產方式將如何調整以回應中國石化產能過剩衝擊與國家減碳目標、新四輕是否維持原訂的乙烯年產能100萬噸規劃,又該如何處理衍伸的碳排增量問題等,這些應在旗艦計畫報告中向社會各界揭露的關鍵資訊均付之闕如,實難以讓公眾信服中油在減碳行動上的積極度。

| 減碳措施 | 2030年 預期減碳 成效 (萬噸 CO₂e) |

2035年預期減碳 成效 (萬噸 CO₂e) |

經費需求(億元) |

| 1. 使用低碳燃料 | 8.02 | 8.02 | 7.2 |

| 2. 提高能源效率 | 7.48 | 10.63 | 4.34 |

| 3. 能源回收利用 | 1.06 | 1.13 | 4.48 |

| 4. 使用再生能源 | 8.82 | 39.1 | 17.64 |

| 5. 導入負碳技術 (CCUS) | 4 | 4 | 31.1 |

| 6. 煉製生產模式調整 | 0 | 60 | 0 |

資料來源:作者整理自國營事業減碳-中油公司減碳旗艦行動計畫(草案)

資訊透明公開不僅是社會溝通機制的基礎,也是社會各界能否成功監督政策落實的關鍵,主管機關經濟部應監督中油公司補上各項減碳策略的具體細節,特別是「煉製生產模式調整」此減碳貢獻度最高的策略,方能呼應社會期待。

建議四:後續的社會溝通會議應依產業別或議題別來規劃,對於可能有高度社會爭議的議題,須納入企業勞工與在地社區意見,完善對話溝通機制

此次的社會溝通會議不僅提早一週上網公開會議簡報與書面報告,也特別規劃了「產業長期社會溝通規劃說明」的議程,這在過往產業減碳的對外溝通會議中並不常見,此舉值得表揚肯定。

但要提醒的是:製造部門的社會溝通會議(不論是過往的淨零12項關鍵戰略或是此次7月4日的會議)往往納入了過多要討論的議題,此不利於參與者就單一議題與主管機關及產業界代表展開深度對話。除此之外,考量到國家在淨零轉型的過程中可能會牽涉到敏感性、具社會爭議的議題,例如: CCS封存選址、煉油廠關閉或高碳排製程轉換為低碳製程中所衍生的勞工失業議題等。因此後續的社會溝通會議應依產業別或議題別來籌劃,而非混雜多項議題,以利各界利害關係人能就特定主題持續對話溝通,特別是針對上述具有潛在高度社會爭議的議題,更應儘早聆聽企業勞工(如:工會代表)與在地社區意見,盡可能地確保轉型過程中的社會公平與正義。

儘管全球減碳進程可能因地緣政治、關稅議題、全球經濟成長衰退而受到影響,但目前全球多數企業的淨零承諾仍不變,各國亦陸續提交NDC3.0,尚無國家公開宣佈退出或放棄遞交。因此,政府部門仍應積極行動,展開跨部會合作及公私協力,共同規劃更完善的政策工具與法規要求,推動碳排量幾近佔據我國一半排放量的製造業加速減碳行動,邁向2050淨零碳排。

註釋

[1] 除了針對交通建設,瑞典的《新建築氣候申報法案》(Act on Climate Declarations for New Buildings)也在2022年1月正式生效,要求特定類型的新建物必須申報蘊含碳排放量,相關資訊請見:https://www.boverket.se/en/start/laws-and-regulations/climate-declaration/