能源貧窮議題涉及多重社會結構性因素,衡量方式可分為收入支出比例及家戶自我評估。西方國家常因高能源成本及房屋隔熱性差導致能源貧窮。在台灣,弱勢家庭能源支出占可支配收入比例高,租屋族、長者、失業者等都是潛在能源弱勢。台灣能源貧窮研究尚待更多資料,應在淨零轉型過程中兼顧能源正義,避免加劇不平等。

Updated: Nov 30, 2023

撰文:陳禹嫺(臺大氣候變遷永續發展學程碩士生) 、劉仲恩(臺大社會系副教授)\

在國發會頒布的「公正轉型關鍵戰略行動計畫」中,政府強調「盡力不遺落任何人」之核心價值,致力追求在淨零轉型過程中能兼顧政策目標平衡性、社會分配公正性與利害關係包容性,公正轉型的政策範疇不限於勞工,亦包含區域、產業、民生等面向。其中在民生消費的部分,該文件提到「…各種舉措可能會使企業的生產成本提升,再進一步轉嫁給消費者;屆時,民眾的生活成本將隨之增加,特別是低收入家庭可能需要更多資源協助。」

一般而言,臺灣因為水電價格受到補貼長期偏低,民眾負擔的能源支出相比鄰國要低得多,能源貧窮的情況相對較不嚴重,不過這並不代表臺灣不存在能源弱勢群體。舉例來說,工研院曾與家扶中心合作調查了1000個該中心輔導的家庭,發現這些弱勢家庭的能源支出,平均占可支配收入的18%;公共電視《我們的島》也針對能源貧窮做過專題報導,環保團體綠色和平亦有相關倡議,這些都與公正轉型息息相關。

在淨零轉型過程中,水電價也有可能逐漸調漲為合理價格,如何維繫能源分配正義,且避免相關群體受到不成比例的衝擊,避免能源貧窮,會是重要課題,但臺灣社會對於能源公平的討論卻仍顯不足。在能源使用現況與轉型進程中,誰能穩定且持續獲得能源?誰自其中獲益或受害?以及誰的生存與生計可能陷入風險?這些問題,尚待我們深入探討。淨零轉型的內涵不應止於技術發展,保障社會各群體滿足能源需求、確保淨零轉型對於日常生活的衝擊不影響能源弱勢群體,更是公正地實踐轉型的關鍵。

根據以上背景,本文從國際視野來看待臺灣的能源分配正義,我們分享近日參與英國能源不平等工作坊的一些精華內容,思考國際案例應用在臺灣的適宜性,並盤點臺灣能源貧窮與公正轉型的思考方向。

指認弱勢群體

在西方主流文獻中,能源貧窮(energy poverty)與燃料貧窮(fuel poverty)幾乎可以畫上等號,主要是高緯度的西方國家在冬季有龐大的供暖需求,使得能源價格、能源效率及家戶收入成為重要影響因素(Bouzarovski, 2018)。以英國為例,俄烏戰爭加劇了新冠疫情期間的天然氣供應瓶頸,對一般消費者而言,能源成本較戰爭前的2021年上升了三分之二 (Ambrose, 2023);而英國的房屋又是歐洲隔熱效果最差者之一 (Hughes, 2020);同時,因通貨膨脹、住房成本飆升,實質所得呈現下降,上述因素皆加速了能源貧窮人口的浮現。

除此之外,能源弱勢族群面臨的困境有多種面貌,例如受制於建築本身結構、房屋所有權而無法改動格局或裝置的租屋族。房東為降低成本,能源效率差的家電一用就是數十年;分租套房或雅房的各個租戶由於匯入同一電表,必須繳交一度五元的較高費率;為節省房租,也有不少人長期居住於隔熱效果差的頂加或無自然光的地下室。

在家時間較長的退休長者及失業者,或因特定需求必須待在家中者如身心障礙者、慢性病患者、及其照護者也是能源弱勢族群。在經濟條件不佳的情況下,用電量不可避免地會高於平均,又無力汰換高耗能電器,結果就是在能源與其他生活開支中進行「自我配給(self-ration)」以騰出額外電費開支,例如縮減食物支出,結果進一步傷害身心健康,形成惡性循環。

此外,一項智利的研究也指出,在性別化的家務分工中,女性經常負擔耗時且無償的家務勞動,而這些活動都發生在需要滿足供暖、烹飪、製冷、食品儲存和熱水等需求的住宅(Amigo-Jorquera et al., 2019),其價值容易被忽略,也限縮女性在家庭決策上的主導權與獲取金融服務的程度,使其應對能源貧窮、採取改變的能動性更加低落。以上這些都是不易藉由政策發現或直接協助的潛在能源弱勢。

能源轉型涉及的政治利益、機構與制度力量、與社會結構交互作用,不可能僅透過技術進步便一步到位解決能源弱勢,更而甚者,若無完整的盤點與配套措施,反而會加劇或形成新的不平等。一項波蘭的研究指出,資源不平等與缺乏認知是共構的,並透過制度化而延續,使能源貧窮者遭受兩種邊緣化:不承認(non-recognition)──能源貧窮的現實及其複雜成因在主流政治與政策內容中常是被隱形、忽略的;以及不尊重(disrespect)──透過污名化的敘述來理解能源弱勢者,認為他們應該對自身處境負起部分責任 (Simcock et al., 2021)。由於對能源貧窮缺少認知,導致緩解能源貧窮的政治行動不足,因此更多的肯認和尊重將是解決資源不平等的行動基礎。

衡量能源貧窮:透過收入支出比例

英國學者Brenda Boardman (1991) 開創了知名的10%閾值測量法,2001年起被英國政府採用。根據其定義,燃料貧窮為「無法負擔家中足夠溫暖者」,若該家戶的燃料支出超過其收入10%,就被認為是「不成比例」的支出,這是當時最貧窮的30%家戶在燃料上的支出,且是全國燃料支出佔所得比例中位數的兩倍。

此種衡量方式固然易懂易計算,然而可能僅捕捉到部分群體,或無法考量不同地區的燃料及能源消費模式,因而遺漏潛在的弱勢群體。例如當弱勢家庭透過極端縮減能源使用來減少支出,或誤認高收入家庭使用高耗能電器的情形。不少後續研究因此提出批評與修正。

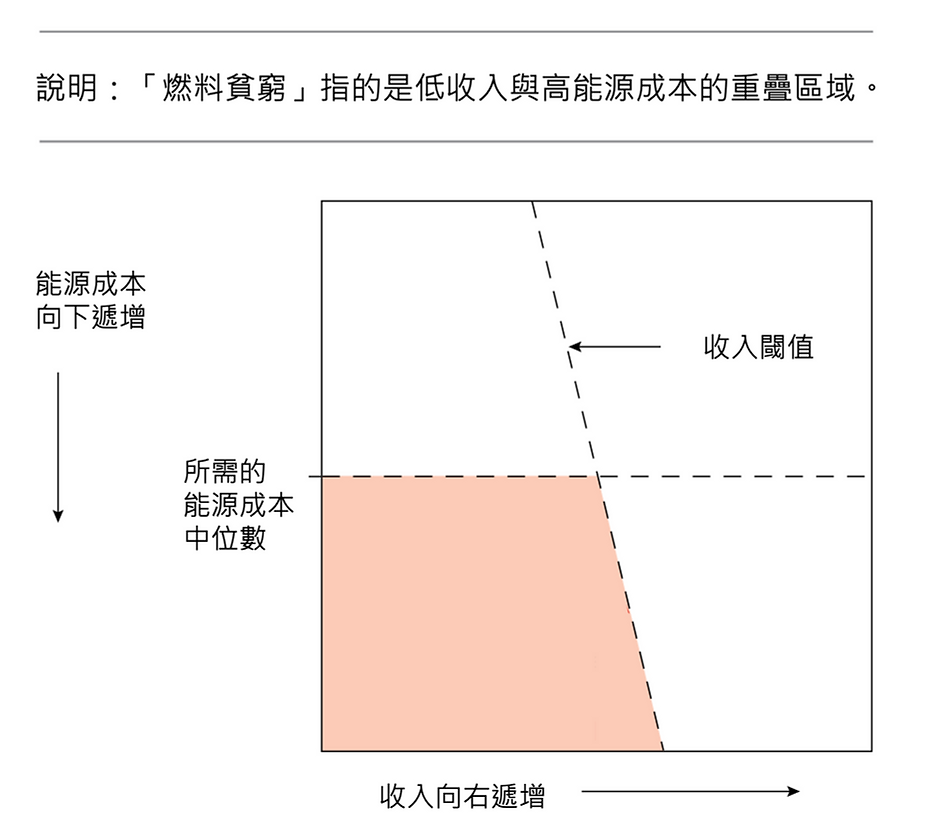

在2012年之後,英國燃料貧窮統計標準採用倫敦政經學院John Hills提出的「低收入高成本(Low-Income-High-Cost, LIHC)」相對值計算法,如圖一所示,這方法定義燃料貧窮為同時滿足下列兩個條件:家戶的所需燃料成本高於全國中位數,且扣除燃料花費後,其剩餘收入將低於國民收入中位數的60%的官方貧窮線。

另外有一項非洲研究採用「牛津貧窮與人類發展倡議 (Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI)」的「多面向貧窮指數(Multidimensional Poverty Index, MPI)」,延伸提出「多面向能源貧窮指數(Multidimensional Energy Poverty Index, MEPI)」。MEPI從能源匱乏(energy deprivation)而非能源獲取(energy access)的角度來衡量能源貧窮,包含五個面向之能源服務:烹飪、照明、家用電器(擁有冰箱)、娛樂與教育、通訊。此指標使用大規模人口和健康調查資料建立代理變數,降低了數據收集成本,也可進行跨國比較,但也限制MEPI於衡量特定電器或能源載體的所有權,此外,各指標權重依賴專家意見,也和SILS一樣,可能遭遇受試者適應性偏好——傾向順應現階段較差的生活水準、羞於承認自己無法滿足某些必需品——所影響,因此得到偏誤的結果,是主觀測量法最易受質疑之處。

帶著以上的視野來分析臺灣的情況,我們需要有因地制宜的思考。臺灣大量的能源需求是夏季冷氣而非冬日供暖,且由於相對國際低的電價,收入支出比例法僅能測量到極少的能源貧戶,在這背景下,針對特定弱勢群體的調查將更有價值。本文開頭提及工研院所做的調查是少數案例,整體來說,臺灣家戶能源調查資料的完整性與透明度都仍較國外相對不充分,也少有使用指標法辨認能源弱勢群體,是臺灣在進行相關研究上面臨的考驗。

-

Ambrose, J. (2023, May 25).Ofgem energy price cap falls to £2074 but households will see little relief. The Guardian. https://www.theguardian.com/money/2023/may/25/britain-energy-price-cap-fall-ofgem-gas-electricity-bills

-

Amigo-Jorquera, C., Guerrero-González, M. J., Sannazzaro, J., & Urquiza-Gómez, A. (2019). Does energy poverty have a female face in Chile?. Tapuya: Latin American Science, Technology and Society, 2(1), 378-390.

-

Boardman, B. (1991). Fuel poverty: from cold homes to affordable warmth. Pinter Pub Limited.

-

Bouzarovski, S. (2018). Understanding Energy Poverty, Vulnerability and Justice. In: Energy Poverty. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69299-9_2

-

Davillas, A., Burlinson, A., & Liu, H-H. (2022). Getting warmer: Fuel poverty, objective and subjective health and well-being. Energy Economics, 106. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105794

-

Gordon, D., Adelman, L., Ashworth, K., Bradshaw, J., Levitas, R., Middleton, S., Pantazis, C., Patsios, D., Payne, S., Townsend, P., Williams, J. (2000). Poverty and social exclusion in Britain. Joseph Rowntree Foundation, York.

-

Healy, J. D., & Clinch, J. P. (2002). Fuel poverty, thermal comfort and occupancy: results of a national household-survey in Ireland. Applied Energy, 73(3-4), 329-343.

-

Hills, J. (2012). Getting the measure of fuel poverty: Final Report of the Fuel Poverty Review.

-

Hughes, P. (2020, February 20). UK homes losing heat up to three faster than European neighbours. tado GmbH. https://www.tado.com/gb-en/press/uk-homes-losing-heat-up-to-three-times-faster-than-european-neighbours

-

Nussbaumer, P., Bazilian, M., & Modi, V. (2012). Measuring energy poverty: Focusing on what matters. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 231-243.

-

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009210058

-

Simcock, N., Frankowski, J., & Bouzarovski, S. (2021). Rendered invisible: Institutional misrecognition and the reproduction of energy poverty [Article]. Geoforum, 124, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.005

-

Thomson, H., & Snell, C. (2013). Quantifying the prevalence of fuel poverty across the European Union. Energy policy, 52, 563-572.