COP30於11月10日在巴西貝倫揭開序幕,雖然本屆大會並未啟動《巴黎協定》第6條的正式談判,但碳定價依然是各方關注的焦點,會議的討論重點包括《巴黎協定》第6條技術規則的推進、確保國際碳市場的高誠信,以及如何藉由市場機制促進氣候融資外,由巴西發起的「合規碳市場開放聯盟」(Open Coalition on Compliance Carbon Markets)也是本屆COP的一大重點,旨在充分運用合規碳市場,加速全球脫碳進程。

巴西牽頭合規碳市場聯盟,目標提升碳定價雄心與公平性

在COP30前夕,作為主辦國的巴西發起合規碳市場開放聯盟,並獲得全球兩大合規碳市場中國及歐盟的支持。在大會期間,此聯盟也獲得亞美尼亞、英國、加拿大、智利、法國、德國、墨西哥和尚比亞等17個國家的支持及參與,並持續向其他國家開放。該聯盟的目標是推動碳定價機制、監測報告與查證(MRV)、盤查方法學以及高誠信抵換規則等領域的國際交流,以提升合規碳市場的企圖心與公平性,使其成為各國達成NDC的重要政策工具,同時兼顧環境誠信及促進公正轉型。在COP30上,歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也鼓勵更多國家建立國內合規碳定價制度。

碳定價向來被視為能有效引導國家邁向低碳路徑的減碳工具。然而,現有制度並不足以應對日益惡化的氣候危機。哈佛大學和麻省理工學院的全球氣候政策計畫(Global Climate Policy Project, GCPP)研究指出,若能創建一個使碳定價與貿易規則相互協調運作的多邊氣候聯盟,其減排效益將遠勝於歐盟碳邊境調整機制(CBAM)。雖然EU CBAM已展現其推動各國制定碳定價政策的潛力,但隨著更多國家也欲推動類似機制,恐導致標準碎片化、加重企業負擔的情況。

反之,氣候聯盟透過統一標準與合作,可望帶來更顯著的氣候效益。據其研究指出,除碳定價之外,氣候聯盟成員亦可在其他政策組合上進行合作,如共同降低清潔技術貿易障礙、統一技術標準、推動合資合作以促進技術轉移等,而聯盟所帶來的碳定價收益則可以支持中低收入國家的低碳經濟轉型。整體而言,氣候聯盟可帶來比現行政策高7倍的減排效果,並創造近2,000億美元的收入。這也使該研究成為合規碳市場開放聯盟的重要政策依據。

COP30聚焦第6.2與6.4條,後者永久性備受爭議

除了合規碳市場開放聯盟外,COP30第一週亦展開針對第6.2條的雄心對話,同時,第6.4條監督機構也向CMA報告其2025年的工作進展情況。過去一年,第6.4條雖陸續完成基線設定、外加性與洩漏等關鍵標準與工具,並通過一項方法學,但總體而言,第6.4條仍處於建置階段,還未能發揮作用。除此之外,近期完成的永久性規則引發不少爭議,使外界對於第6.4條最終能否達到高標準碳權有所存疑。

Carbon Market Watch批評,監督機構最終並未採納方法學專家小組(Methodological Expert Panel, MEP)提出的永久性草案,反而在產業界和部分保育團體的遊說下採用較為寬鬆的規則。MEP草案要求減排或碳移除效益需在氣候相關的長期尺度內被永久且安全地儲存,並針對有逆轉風險的碳權專案提出額外要求,包括要求專案必須持續監測宣稱的減排量,直到其能夠證明產生逆轉的可能性可被忽略為止。之所以這樣要求,是因為碳權經常被用以抵換化石燃料排放,而化石燃料排放的負面影響幾乎具備永久性,因此被用以抵換的碳權也應被合理期待其同樣具有永久性,否則長期而言,終將導致實際溫度上升。

第6.2條雄心對話:各界呼籲提高透明度與改善問責制

此外,在第6.2條的雄心對話中,澳洲及英國皆強調不會使用國際碳權達成NDC,而是依賴國內減排政策及措施。在國際合作上,澳洲更傾向於幫助其他國家進行能力建設以提升減排貢獻。韓國則重申第6條自願合作的宗旨是為提高雄心,而非逃避減碳責任。他們已跟其他國家簽署多項雙邊合作協議,但尚未從該機制中取得具體成果,並指出多數締約方缺乏基礎能力建構,在協商過程中亦需要耗費大量時間、財政和行政成本,因此韓國正在尋求新的多邊合作框架,以降低相關負擔。

歐盟代表則指出,第6條的合作必須建立在具有效性、高品質、公平性和治理的基礎上,關注焦點除碳權品質、追蹤以及核算外,更強調雙方合作必須要有效地實現《巴黎協定》的長期目標。歐盟認為,目前第6條框架並不足以保證碳權品質,若未來參與該機制,將另採其他工具和方法學以確保誠信。此外,歐盟也表示未來仍需以個案為基礎,進行積極的夥伴關係建設,評估個案導致的氣候影響以及東道國的機會成本和風險。

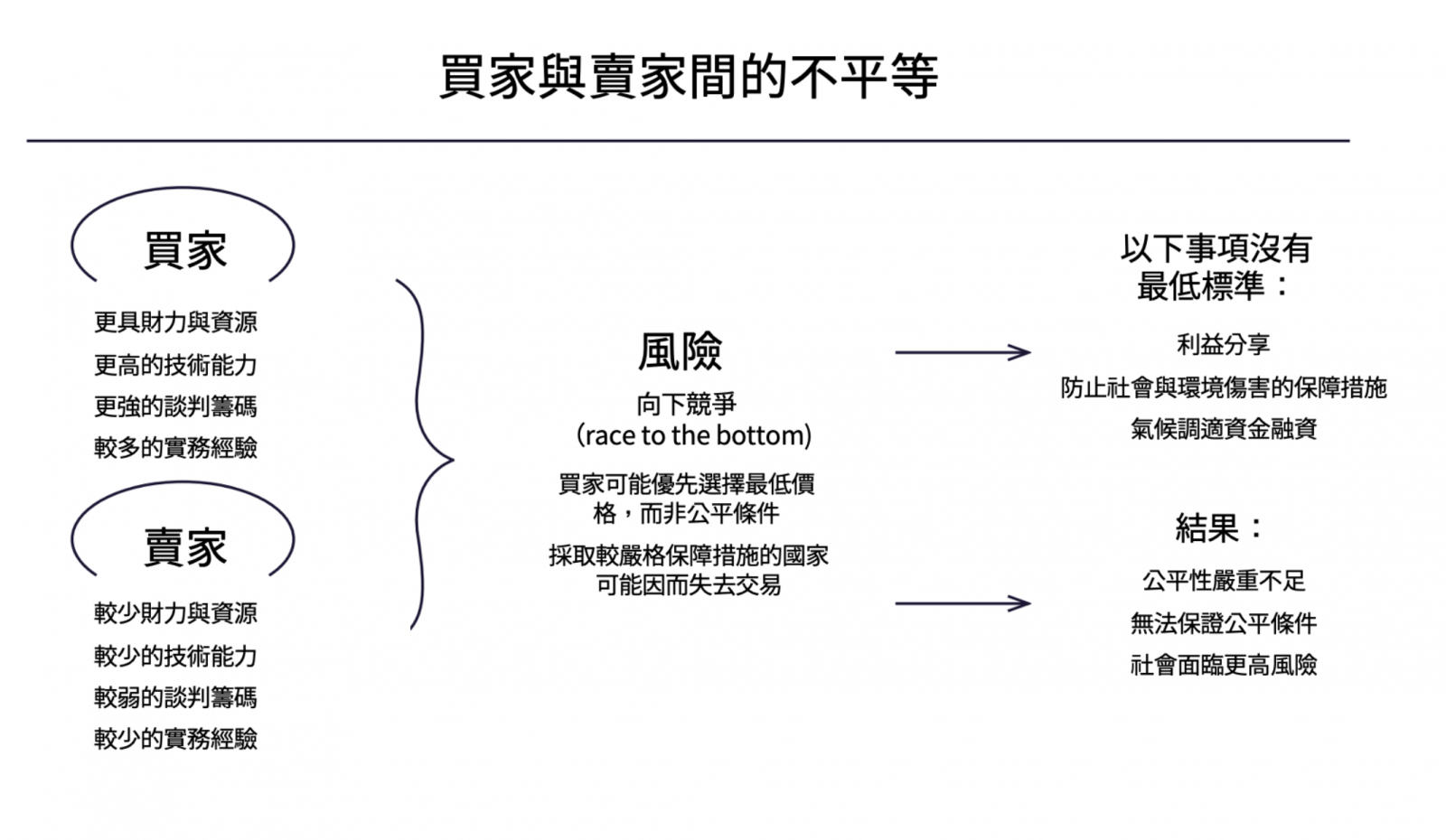

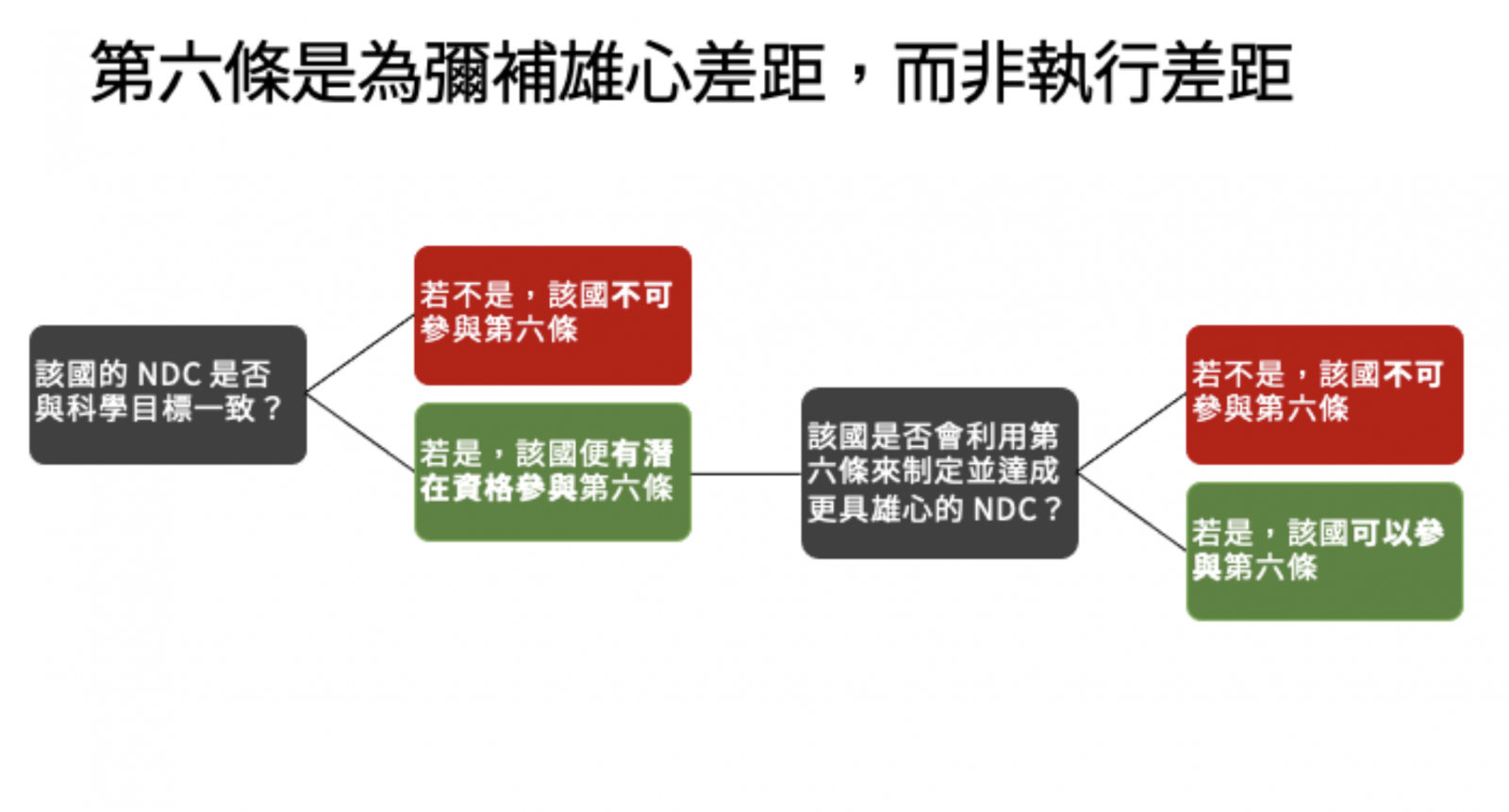

多個國際組織均對第6條提出質疑。Carbon Market Watch批評,第6條框架本身並未為環境誠信提供所需的基礎,碳權品質高度仰賴各國自行把關,並無法保證國際轉讓減緩成果(ITMO)具備高品質。此外,缺乏問責制,導致監督工作多落在第三方。然而,由於合作方式的公開資訊不足,導致有意義的公民監督幾乎不可能實現。研究暨獨立非政府組織(RINGO)代表Axel Michaelowa則表示,許多研究已表明,自願性碳市場存在嚴重缺陷,因此第6.2條不應墨守自願性碳市場的做法,否則恐損害其聲譽,導致需求下降與ITMO價格低迷。其餘代表如環境非政府組織(ENGO)、工會非政府組織(TUNGO)等指出,許多國家僅將第6條視為靈活機制,而非提升企圖心的手段。這些國家減排目標不足,卻計畫購買ITMO抵換國內排放,且討論過度聚焦成本效益,而非將ITMO視為對其他國家減緩的貢獻。他們也警告,若第6條管理不善,將重蹈CDM覆轍。

針對第6條,他們給予幾點建議,包括穩健的基礎設施有助於確保透明度,使公民社會得以監督專案品質,然而至今仍未完成相關建置,以及國家在參與第6條時,應避免僅追求快速、容易達成的解決方案,應優先考慮高難度的減碳技術。Climate Action Tracker在追蹤各國氣候行動時也發現,大多數在NDC中表示參與第6條的已開發國家,其總體氣候行動並不足,並擔憂已開發國家對碳權的大量需求將導致對發展中國家造成壓力,產生超賣風險,以及出售成本最低的減緩選項。最後也指出,並未有任何跡象表明第6條正在為提高全球氣候雄心做出有意義的貢獻。

圖1、買家與賣家間的不平等(圖片來源:Carbon Market Watch,TCAN翻譯)

圖2、第六條的目的是為彌補雄心差距,而非執行差距(圖片來源:New Climate Institute 在 Communities in the driving seat: Carbon Markets safeguards and alternatives簡報,TCAN翻譯)

COP30後的台灣碳市場治理:確保高誠信、信任和透明度

對台灣而言,COP30中各國對於合規和自願碳市場的討論可供台灣各界參酌。首先,高誠信、信任和透明度被各國肯認是碳市場運作的必要條件,台灣也應持續強化碳市場的治理架構。隨著國際對高品質碳權的要求升高,國內自願減量專案也應重新檢視其外加性、永久性等規範是否符合高品質定義,相關規範應對齊巴黎協定第6.4條,而非為了擴大參與而放寬門檻。

其次,台灣政府雖積極參與《巴黎協定》第6條機制,但也不應忽視現階段該框架仍有所不足。政府應積極扮演守門人角色,採用其他工具或方法學補足,並提升資訊透明度,方可確保環境誠信。

此外,也應完善相關的能力建構,包括碳權專案的追蹤、核算及授權。在與友邦合作上,應以高成本的減碳技術為優先,而非僅幫助合作國家取得低垂果實。最後,相較於碳權作為補充機制,合規碳定價機制才應是政策核心,也是主要的驅動力。若缺乏來自政府穩定、可預測的長期價格訊號,將難以鼓勵企業進行長期投資。因此,台灣應持續強化國內碳定價制度的雄心,才能真正加速推動減碳。

圖3、貝倫現場遊行時,亦有對碳市場提出警示的標語(來源:TCAN拍攝)

資料來源

- Carbon Market Watch, 2025. By the book: How effective are Article 6 carbon market rules https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2025/08/cmw_art6_report-2025.pdf

- Carbon Market Watch, 2025. UN carbon market drops the ball on permanence. https://carbonmarketwatch.org/2025/10/15/un-carbon-market-drops-the-ball-on-permanence/

- European Commission, 2025. European Union endorses Leaders Declaration on Carbon Markets forged with Brazil at COP30 in Belém. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2638

- Global Climate Policy Project at Harvard and MIT, 2025. Building a Climate Coalition: Aligning Carbon Pricing, Trade, and Development. https://salatainstitute.harvard.edu/wp-content/uploads/2025/09/Executive-Summary-Building-a-Climate-Coalition.pdf

- ICAP, 2025. Countries endorse new multilateral coalition on compliance carbon markets at COP30. https://icapcarbonaction.com/en/news/countries-endorse-new-multilateral-coalition-compliance-carbon-markets-cop30