【淨零轉型】

議程:State of Climate and Nature

本場講座以科技、解方和夥伴關係為主軸,討論以上三者幫助政府和企業在面對複雜性和不確定性時,提供更有力和更及時的應對措施,以應對當前正在發生的危機。

美國前副總統Al Gore指出,Climate Trace利用AI和衛星數據追蹤全球排放,並且提倡利用電弧爐和垃圾掩埋場覆蓋技術來減少排放。他呼籲全球採取行動,並指出現有技術可在十年內減少50%的全球排放。

印度第二大資訊公司Infosys的CEO Salil S. Parekh介紹該公司如何利用人工智能(AI)來協助企業應對氣候變遷。他提到,企業應關注能源密集度、水資源使用和廢物優化,並強調行為改變對減少氣候影響的重要性。Infosys運用區塊鏈技術和機器學習來推動解決方案的改善,並且為企業提供技術支持,協助其朝向永續發展目標邁進。

Andrew Forrest分享如何通過綠色轉型來實現“淨零排放”目標,並停止使用化石燃料。他強調這一改變的經濟效益,以及如何通過創新技術(如氫氣技術和快速充電系統)來支持能源轉型。他還提到,公司能通過綠色轉型不僅達到脫碳目標,還能提高全球市場的競爭力。

西班牙總理Pedro Sánchez介紹西班牙在能源轉型方面的雄心目標——在五年內達到80%的能源來自可再生能源。他提到,融資政策和公共、私人合作對於能源轉型至關重要,並將在塞維利亞舉辦的國際發展融資會議聚焦如何促進發展中國家的融資,支持永續發展目標的實現。

擔任孟加拉過渡政府領導人的諾貝爾獎得主尤努斯Muhammad Yunus提出創建一個新文明的構想,他強調「零碳排放、零武器化、零貧困」是未來文明的核心。他呼籲年輕人參與「三零俱樂部」,共同討論並行動,減少對化石燃料的依賴,實現永續的生活方式。

今年適逢《巴黎協定》通過十週年,COP29 主席 Mukhtar Babayev 表示,COP29 達成三項關鍵成果:已開發國家承諾每年提供 3000 億美元氣候資金、全球針對碳市場機制的註冊與授權達成共識,以及損失與損害基金的正式運作。

UNFCCC 執行秘書 Simon Stiell 指出,能源轉型已勢不可擋,其投資規模已超過化石燃料 1 兆美元,帶來更好的就業機會與經濟成長。即使美國退出《巴黎協定》,全球市場仍將填補缺口,持續推動轉型。

IKEA CEO Jesper Brodin 分享,IKEA 自《巴黎協定》簽署以來,業務增長 24%、碳排放減少 30.1%,透過供應鏈管理降低成本並提升品牌價值。他提及 CEO 氣候領袖聯盟,其 131 家企業 若視為一個國家,將成為全球第三大碳排放國,但在過去三年內仍增長 18% 業務、減少 10% 碳排放,證明企業可從減排中獲益。

SEforALL 執行長 Damilola Ogunbiyi 強調,能源轉型對非洲而言不只是氣候議題,更是終結能源貧窮的關鍵。當地仍有 6 億人無電力、23 億人缺乏乾淨烹飪能源,導致空氣污染成為女性第五大死因。她認為,透過碳市場機制可加速潔淨能源推動,確保資金流入能源貧窮地區。

作為 COP30 主辦州,巴西帕拉州州長 Helder Barbalho 提出兩大減排支柱:首先是促進能源轉型投資,巴西目前 80% 電力來自水力發電,未來將推動生質燃料與永續航空燃料;其次是透過碳市場機制保護亞馬遜雨林,確保生物多樣性、創造就業機會與生態系統服務。

面對 「危機疲勞」,Simon Stiell 強調,儘管疫情、戰爭、經濟壓力讓氣候議題優先度下降,氣候影響仍日益加劇。他呼籲應強調氣候行動的經濟機會,讓政策與企業成本效益連結,增進公眾與私部門對氣候變遷的理解,確保全球轉型持續前進。

【氣候法與碳定價】

議程:How to Make Carbon Pricing Effective

大自然保護協會執行長Jennifer Morris認為推動能源產業盡快轉型,其中一個解方是對碳市場的投資。然而,自願性碳市場的表現並不佳,僅一年的時間其總交易額就從10億美元下跌到7億美元,原因是對供需兩方都缺乏信心。對此,許多人致力於投資高品質碳權,確保專案外加性,能真正減少碳排放。然而,另一個重要因素是定價,減碳專案的價格相當難以確定,而現在的定價過於武斷,常常是基於市場願意支付的價格,而非實際生產一單位碳的成本。Morris認為,定價應該反映碳成本和對當地社群的影響,才能避免損害社區利益。

智利環境部長Maisa Rojas Corradi和印度ReNew執行長Sumant Sinha他們分享了智利和印度在發展碳市場和促進再生能源轉型方面的經驗。智利自2014年起開徵碳稅,且於三年前允許使用碳抵換。智利在實施碳抵換時,也將減少空污納入考量,藉此同時解決智利另一大問題,因此他們致力於採用所有的工具以推動轉型。智利在清潔發展機制也有長期的經驗,並與日本和瑞士簽訂雙邊協議,以便實施巴黎協定第六條。並在推進的同時,強調碳市場的透明度,並採用國際標準以確保碳抵換的可靠性。

另一方面,印度正在大規模地部署再生能源,再生能源在多數情況下都比替代能源更為便宜,因此解方非常明確,也就是快速、大規模地推廣再生能源。印度能成功推動再生能源,很大程度歸功於政策支持,包括明確的政策目標、資金支持以及完善的輸電網路。由於再生能源的價格優勢、碳市場的複雜性,以及印度政府更優先關注空氣污染問題,碳市場目前在印度的再生能源發展上並未扮演重要角色。

議程:Aligning the Three Nature Markets

這場會議主要討論了生物多樣性、水和碳這三個自然市場,並探討如何透過自然資本市場來保護自然生態系統。新加坡總統Shanmugaratnam指出這三個市場之間息息相關,實際上是一個單一的挑戰,即地球生態的轉變。全球暖化、水資源短缺、全球水循環失衡和生物多樣性喪失正在形成惡性循環。

對此,以自然為本的解決方案相當重要,不僅能減少碳排放,還可以減少污染、改善疾病管理等,具多重效益。例如在水稻種植中採用替代濕潤和乾燥方法、直接播種和滴灌等技術,可以減少甲烷排放、節約用水和能源。

然而,他也提到以自然為本的解決方案目前資金嚴重不足,主要仍仰賴於政府,私部門的參與尚在起步階段。儘管碳市場已具備一定的基礎設施,但水額度和生物多樣性額度的發展仍處於初期階段,且為其創造一個完整的生態系統相當困難。建立完整可信的碳額度系統會更具可行性,將水和生物多樣性做為碳額度的額外效益,有助於提高碳額度的價值,如附加生物多樣性的碳額度已經產生了約12%的溢價。此外,相較於生物多樣性,水資源的可測量性較高,更接近碳,因此在實際操作上,水額度可能更容易與碳額度結合。

資料的可靠性和可信度是成功整合這些市場的關鍵。CDP 在過去25年一直致力於收集氣候資料,確保資料可以通用及清晰,並在過去十年也收集了水、林業和土地利用的相關資料。CDP執行長Sherry Madera發現,越來越多的公司願意參與資料收集,並將生物多樣性問題與氣候問題並列一起思考。

然而,綠色和平執行董事Mads Christensen也懷疑以市場為基礎的解決方案,並認為將自然商品化可能會加劇問題。過去25年來,抵換機制事實上導致了一些不良的後果。自然過於複雜,難以用單一指標來衡量其價值。另外,市場可能會延遲採取實際行動的風險,並導致富裕國家購買廉價額度。因此,除了市場機制外,還應考慮其他融資來源,如污染者付費制度、對自然資源使用者徵稅以及對富人徵收,現階段在尋找資金來源上仍做得不夠好。

Sabancı Holding執行長則支持這三個市場的結合,但也擔心三個市場的整合恐減慢速度。他也指出生物多樣性、碳和水之間存在根本差異,例如生物多樣性具內在價值、碳具即時性以及水和生物多樣性具地域性,碳卻是全球性,因此在整合這些市場時需要謹慎,不應拖延碳相關的行動。

根本的解方仍是公共政策,包括碳定價、稅收和補貼以及監管,然而這些進展卻相當緩慢,因此不應將一切都交給政府,私部門也需要有所行動。換言之,需要在所有方面都展開工作,但也不要讓開發碳市場的努力分散對根本性解決方案的關注。

【能源情勢】

議程:Road to Tripling Nuclear Capacity

今年的世界經濟論壇首度針對核能議題舉辦公開活動,邀請擁核非營利組織Terra Praxis共同執行長Kirsty Gogan、國際原子能總署(IAEA)總幹事Rafael Mariano Grossi、瑞典副總理Ebba Busche、法國電力集團(EDF)執行長Luc Rémont、中國華能集團董事長溫樞剛和蒙特婁銀行集團(BMO Group)執行長Darryl White一同討論全球核能三倍倡議的內涵與挑戰。

要達到目前已有三十國加入的2050核能三倍的倡議目標,全球自2030年起必須每年新增30GW的裝置容量、並持續20年。此為極具野心的目標,但擔任本場論壇主持人的Gogan指出,先進核能技術(尤其是SMR)能建於煉油廠、資料中心、鋼鐵、化工、製鋁工廠等產業園區內、就近且穩定地供電、蒸汽、製氫之特性,已促使政、商、金融業各方對於核能產業的前景有所改觀。Busche則認為,重工業要電氣化並在維持淨競爭力地前提下實踐綠色轉型,單靠間歇性的再生能源不夠,勢必需要24/7的無碳能源,故核能作為基載的角色也會隨此需求而加重。溫樞剛也提到,核能包括供汽、供熱、工業製氫、海水淡化等多方面的用途,加上運轉安全性持續提高,已成替代化石燃料過程中的關鍵選項;中國也在今年開始實施的《中華人民共和國能源法》提出要「積極、安全、有序」發展核電的目標,將在近年來每年新增10至11座反應爐的基礎上持續擴大核能規模。

WEF日前亦發表一份加速先進核能與SMR開發的框架報告,辨識出包含法規現代化、建立多元且具競爭力之供應鏈、催化投資等九大關鍵行動方向。其中,針對「法規現代化」面向,IAEA執行長Grossi認為惟有各國核安法規朝向一致化發展,反應爐的設計才能邁向標準化量產,進而擺脫核能產業目前近乎是每蓋一座新的反應爐就必須因應當地法規而「重新發明輪子」,並間接導致工程容易延宕、興建成本超支的窘境。EDF執行長Rémont近一步指出,核能產業的供應鏈在製造端因一直有服務既有反應爐的需求,目前的能力是足以支持核能三倍路徑的,但在營建端便因各地法規的差異和限制而尚未達到核能三倍所需的能力與效率,應與各國核安管制單位攜手合作,系統性地打造對反應爐設計模組化的友善環境。

蒙特婁銀行集團執行長White則從金融業角度出發,指出目前各地在框架和分類標準上的不一致,使得未來25年核能專案計畫的融資要到位更具挑戰性(尤其在核能相關專案鮮少如期、在預估成本內完工的案例),「恐非許多核能產業生態系的參與者所完全理解且正視的」。對此,Busch提到,有鑒於這些長期計畫的融資挑戰,瑞典政府將提出包含政府貸款、長期差價合約(long-term contracts for difference)和風險共擔機制(risk-sharing mechanism)等三大要素的融資模型,預計於今年春天通過國會審議上路。

議程:All Hands on Deck for the Energy Transition

歐洲執行委員會主席 Ursula von der Leyen 指出,全球綠色轉型勢不可擋,2023 年的再生能源投資達 2 兆美元,遠超化石燃料投資。她提到非洲擁有全球 60% 的太陽能資源,卻僅獲 2%的 潔淨能源投資,因此歐盟發起計畫以提升非洲再生能源的佔比。此外,她呼籲擴大製造量能、建設電網與發展儲能技術。

秘魯總統 Dina Ercilia Boluarte 介紹了秘魯的氣候變遷挑戰與因應政策,強調秘魯在 2024 年的能源生產中有 12.8% 來自潔淨能源,並承諾到 2050 年實現碳中和。秘魯計劃提升再生能源比例至 40%、推動電動車與拉丁美洲的區域合作,並憑藉豐富的礦產資源(如銅、鋰)助力全球能源轉型。

在討論環節,國際能源總署執行董事 Fatih Birol 指出,當前全球已能達到 2.7 倍再生能源成長,但能源效率提升仍低於預期。他認為主要的挑戰在於融資問題,全球清潔能源投資 85% 流向已開發國家與中國,僅有 15% 分配給非洲、拉丁美洲與亞洲,尤其又以非洲情況最為嚴峻。

諾和諾德基金會董事長 Lars Rebien Sorensen 表示,其基金會正研究透過生物技術來減少碳排放、研發SMR與核融合技術以及開發量子電腦。印度國家火力發電公司 (NTPC) 董事長兼總經理 Gurdeep Singh 則介紹印度的能源轉型計畫,目標於 2032 年達到 500 GW 再生能源,其中,NTPC 計劃建置 60 GW 太陽能與風能,並推動核能、碳捕捉與綠氫技術。

ABB 執行長 Morten Wierod 強調提升新興市場的電氣化與能源效率。剛果民主共和國環境部長 Ève Bazaiba Masudi 則介紹剛果豐富的能源資源,包括水力發電與關鍵礦產,並呼籲全球投資者與企業加大對該國的能源基礎建設與投資。

【產業轉型】

議程:Industrial decarbonization as a growth strategy

本場次基於WEF先進製造與供應鏈中心和淨零工業加速器的計畫,邀集企業、政府等講者就公私部門合作推動淨零商業計畫分享。在問題鋪陳上,企業代表Volvo汽車CEO分享電動車發展的五大阻礙:電池價格仍高、充電速度須提高、能源密集度、充電基礎設施、(使用者行為)改變(使用電動車的心態轉變)。施耐德電氣(Schneider Electric)則分享在範疇三針對供應商的管理。政府代表美國卡塔基州長分享目前肯塔基建造世界第三大電池廠以及乾淨回收鋼廠、乾淨造紙廠等,其也重申,基於私部門強勁的推動,永續發展的路線不會動搖,並且可以確保州民的工作機會。

在實際公私合作執行上,聯合國代表分享奈及利亞光是過往電氣化的經驗就需要私部門加入公部門合作,才能夠應對龐大的資金需求以及相關設施的部署。而墨西哥的案例為與Maya Train的公私合作建造電氣化火車系統。施耐德電氣CEO認為有暢通的對話才能夠橋接政府與企業的合作關係,Volvo CEO 認為企業與政府既然都有了永續的承諾,那合作就是往下進行的結果。

企業案例細節可以參考2025年1月初發布的 「攜手邁向淨零排放:公私合作加速工業脫碳」白皮書,當中藉由11個企業與公部門合作案例,說明8個公私合作機會的架構與方式。企業案例包含:1.支持價值鏈中的淨零方案:雀巢加入Net Zero Initiative與美國乳業(U.S. Dairy)合作協助價值鏈生產邁向永續、2. 公私合作型塑價值鏈減碳政策:PUMA與世界銀行合作,藉由乾淨紡織品夥伴關係 (PaCT)與孟加拉政府對話,也推動該國再生能源進展。3.共同投資技術和創造市場:鋼鐵廠安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)利用法國政府的”ZIBAC (Low Carbon Industrial Zones)”計畫,投資在法國Dunkirk工業聚落。其他架構方式分別為:結合行業發展淨零金融機制、推動價值鏈碳追蹤、支持統一碳盤查標準、協助創造使用氣候技術的政策環境。

議程:Natural and Climate: A Stocktake

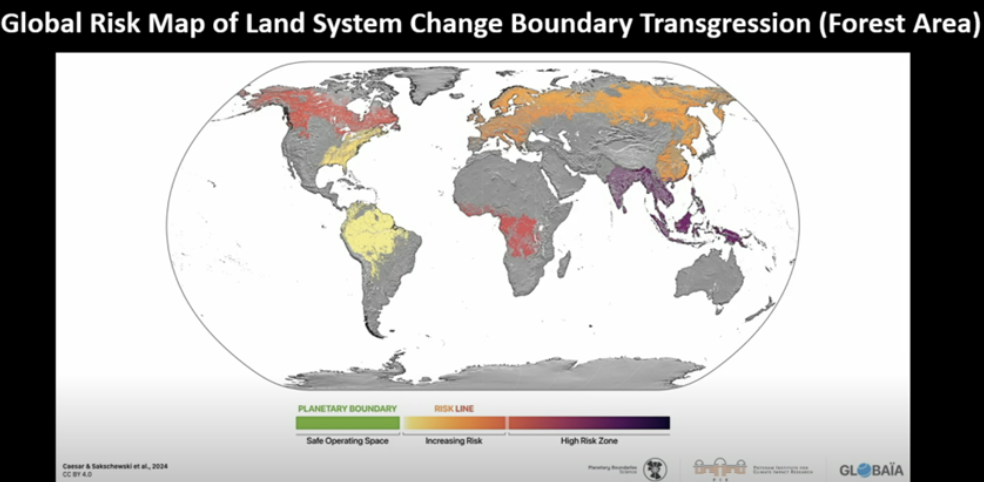

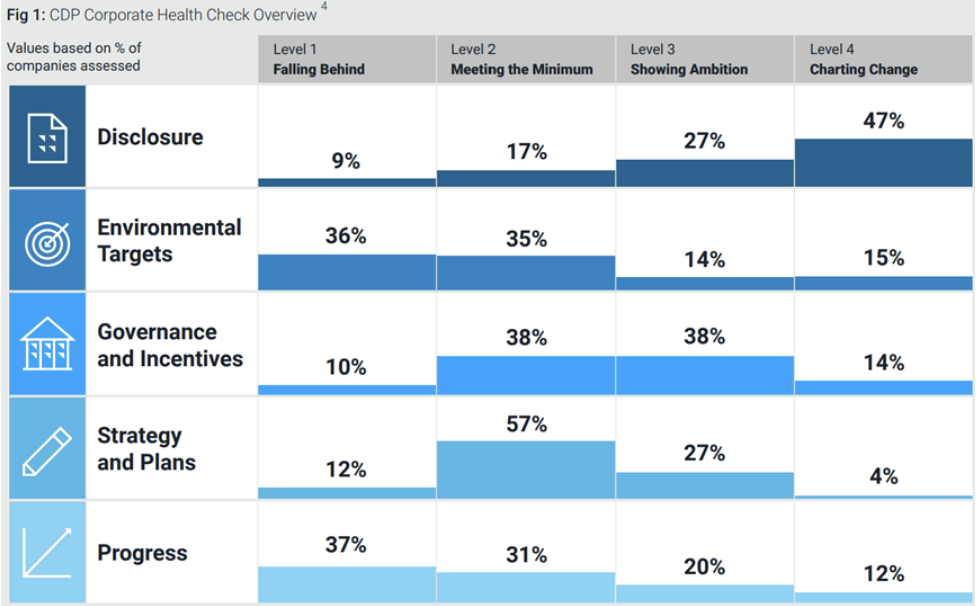

波茲坦氣候影響研究中心分享2024年地球健檢計畫(Planetary Health Check)揭露全球氣候相關風險的地理分布(如圖1),並提供資料供企業可以作為供應鏈氣候風險管理的來源。研究中心與CDP合作,藉由CDP的揭露評比,推動促進企業朝向「地球正向」(Earth-Positive Action)模式。於此構想之下,CDP於1月發布「2025企業健康檢查」(Corporate Health Check 2025)報告,當中設定五個指標:碳排放揭露、環境目標設定、企業管理、策略計畫、進展,當中可謂融合了CDP氣候、水、森林問卷等關鍵題目,為總共約6800家全球公司進行「地球正向」綜合評分。評分說明,目前約僅有20%的公司有達到CDP所設定的「地球正向」商業行為,其餘多數僅達到中等評級。(如圖2)

圖1

圖2

【地方氣候行動】

議程:When Climate Redefines Health

危機規模與影響

世界經濟論壇的研究指出,若維持目前趨勢,到2050年氣候變遷將導致1,450萬人死亡,全球經濟損失達12.5兆美元。目前每年已有40萬人因極端高溫死亡,是颱風等嚴重天災死亡人數的30倍。國際勞工組織數據顯示,全球約24億名勞工暴露在極端高溫環境中,對生產力造成重大影響。

系統性挑戰

- 資料運用不足:全球僅23個國家將氣候資訊用於健康監測系統,26個氣象部門與衛生部門合作建立健康預警機制,顯示跨部門合作有待加強。

- 糧食安全:氣候變遷造成乾旱、洪水等極端氣候,破壞農業生產,影響糧食供應,特別是對弱勢族群和小農的衝擊最大。以南非為例,去年經歷乾旱、洪水、火災和異常降雪,嚴重影響農業生產和食品運輸。

- 疾病擴散:傳染病如茲卡病毒、登革熱等由南方擴散至北方,已在歐洲葡萄牙至希臘,以及美國德州等地出現本土病例。

- 保險危機:極端氣候造成保險理賠金額激增,導致保費上漲或無法投保,對最需要保障的族群造成更大負擔。

- 健康連鎖效應:高溫影響睡眠品質,進而影響腦部健康(如加速阿茲海默症)和免疫系統,若同時遇上營養不良和病毒感染,後果更為嚴重。

解決方案與建議專

家建議投入65億美元用於研發,預計可挽救700萬人命,減少6兆美元經濟損失。在傳染病防治方面,製藥業正致力開發結合型疫苗,以因應氣候變遷帶來的多重威脅。針對保險危機,荷蘭政府與保險業合作開發新模式,在重大災害時由保險公司處理理賠,政府分擔風險,為未來跨部門合作樹立典範。

在執行層面,專家強調應建立完整的本地數據收集和預警系統,發展適應當地情況的防災基礎設施。世界衛生組織與世界氣象組織已建立專家工作小組,協助各國發展健康預警系統。歡迎信託基金會計劃在非洲設立三個研究中心,進行科學研究與政策轉譯,將是推動在地行動的重要里程碑。

在政策制定方面,政府需採用實證導向的決策方式,重視政策實際成效而非單純意圖。面對新技術和新挑戰,政府部門必須提升靈活度,打破慣性思維。同時,應加強公眾對健康風險的認識,推廣對個人和環境都有益的生活方式,並改善科學研究成果的政策轉譯。

結論:

與會專家一致認為,氣候變遷已是不可避免的現實,需要立即行動。解決方案不一定都需要尖端科技,許多現有的方案也可以產生立即效果。成功的關鍵在於打破專業領域間的隔閡,建立真正的跨部門合作,並確保解決方案能夠落實到地方層級。同時,必須特別關注弱勢族群,確保氣候變遷不會加劇現有的社會不平等。